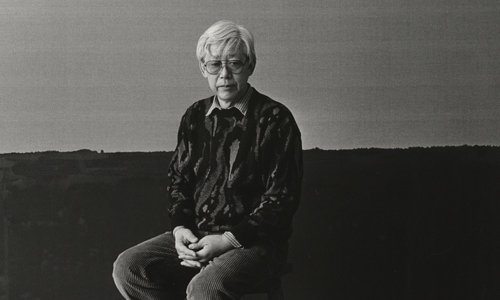

서울 종로구 삼청동 PKM갤러리에서 개막한 ‘윤형근 작품전’은 한국 추상화 거목으로 꼽히는 작가의 1989년부터 1999년까지의 작업을 선보인다.

국내에서 열리는 윤형근 작품전은 2018년 국립현대미술관 서울관 회고전 이후 약 2년 만이다. 당시 전시가 ‘천지문’(天地門) 작업을 비롯한 작가의 평생 화업을 두루 소개했다면, 이번에는 60대에 접어든 이후 선보인 대작 중심의 원숙한 작품세계가 조명된다. 작가 사후 처음 선보이는 작품 20여점이다.

“내 작품은 그림이 아니다. 그냥 화풀이 작업으로 이해해 달라. 뭘 그려야겠다는 뚜렷한 목적도 없이 기분 좋은 그 무엇을 추구한다. 그러나 언제나 어렵다.”

윤형근의 생전 고백처럼 작가의 작품들엔 분노, 울분, 독기와 같은 감정들이 고스란히 녹아 있다.

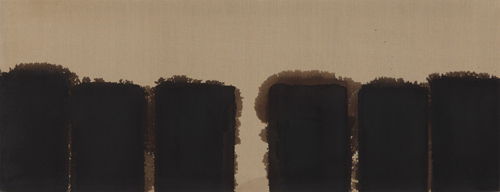

윤형근은 이를 단 두 가지 색으로 풀어낸다. 푸른 ‘블루’와 종이를 태운 듯 진한 암갈색 ‘엄버’. 이 둘을 섞어 흔히 알려진 검정과는 전혀 다른 오묘한 검정을 만들어 리넨, 캔버스, 한지에 큰 붓으로 몇 날 몇 달 얹고 얹었다. 화폭 위 스민 검은 덩어리들 사이에는 다른 차원의 세계가 있을 것만 같은 착각을 준다.

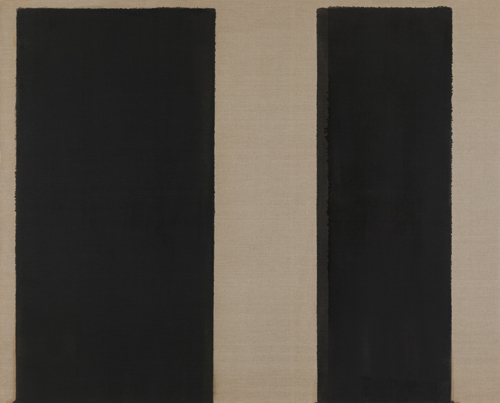

하지만 수묵화 같은 번짐 기법과 양 기둥 형상이 특징을 이루는 초기작업에 비해 1980년대 후반 이후 작가의 작품들은 보다 구조적이면서도 대담한 형태로 진화하기 시작했다. 암갈색은 완연한 검정색으로 변화했고, 검은 기둥은 더 크고 각지고 단단해져 묵직한 울림을 전한다.

이 시기는 작가가 작업의 고유한 본질은 보전하면서도 그 형식적 원숙미를 보여준다는 점에서 매우 중요하다. 두 개의 검은 사각형을 세워 놓은 작가의 말년 작품들은 현실세계를 펼쳐놓은 듯 고독과 죽음 등을 담담히 풀어낸 듯하다. 칠하고 말리고 다시 칠하기를 반복한 끝에 겹겹이 쌓아올린 검정 기둥들은 무덤 같은 아득한 깊이감과 숙연함을 준다. ‘좌파’라는 낙인으로 3번의 복역과 1번의 죽음의 고비를 겪은 작가가 분노를 멈추고 통찰과 침묵에 빠져든 것만 같다.

일체의 작위와 기교가 배제된 그의 작업은 서화를 고매한 인격의 자연스러운 발현으로 여겼던 옛 선비정신과도 맞닿아 있다. 윤형근은 생전에 자신의 그림은 조선 말기 추사 김정희의 쓰기에 뿌리를 두고 있다고 밝힌 바 있다. 작가의 성격을 닮아 꾸밈없으면서도 대범한 윤형근 작품들은 이번 전시에 추사 작품과 함께 선보여 ‘졸박청고’(拙樸淸高:서투른 듯 맑고 고아함)의 결을 보여준다. 순수 먹빛에 가까운 물감색과 뛰어난 직관적 비례감을 통해 작가가 지속해서 추구해온 추사 미학을 성공적으로 승계하고 재료와 형태의 단순함으로 환원했던 서구 미니멀리즘을 포괄함으로써 깊이 있는 독창성을 보여준다.

지난해 베네치아비엔날레 기간 베네치아 포르투니미술관에서 열린 대규모 회고전에서 평단과 언론은 이러한 작업에 경이로움을 표하며 호평을 쏟아냈다.

박경미 PKM갤러리 대표는 “지난 몇 년간 단색화 연구를 많이 하면서 초기작업에 초점이 맞춰졌지만 1970년대와 1980년대 작업뿐만 아니라 1990년대 작업도 작가의 작품세계에서 상당히 중요한 부분을 차지한다”고 소개했다. 이어 “작가가 추구하는 미학의 원숙한 세계를 보여주는 작업들로, 비로소 동서양 구분을 넘나드는 진정한 한국적인 현대성을 화폭에 꽃피웠다”고 덧붙였다.

권이선 기자 2sun@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] ‘무단횡단’ 합법화한 뉴욕](http://img.segye.com/content/image/2024/11/14/128/20241114520686.jpg

)

![[기자가만난세상] 개작두와 개딸들](http://img.segye.com/content/image/2024/11/14/128/20241114516965.jpg

)

![[세계와우리] 한국, 거센 삼각파도 앞에 서다](http://img.segye.com/content/image/2024/11/14/128/20241114520662.jpg

)

![[우리땅,우리생물] 머스크향을 좋아하세요](http://img.segye.com/content/image/2024/11/14/128/20241114519858.jpg

)